- isbn : 978-7-5434-7366-9

- 出 版 社: 河北教育出版社

- 开 本:16

- 包 装:精装

- 品 牌:启发文化

- 定 价:39.80 rmb

让孩子们明白战争给人类带来的灾害,如何以自己的方式帮助在战争中受到伤害的人,以及如何避免战争。

大提琴背后的故事——

马友友向战火中的大提琴家致敬

华裔大提琴家马友友曾在他的演奏会上向战火中的大提琴家韦德兰•斯梅洛维奇致敬。在演出现场,马友友安静地坐着,身着白色领结的燕尾服,演奏巴赫的的乐曲。音乐开始了……渐渐地,愤怒消退为寂静。演出结束后,马友友息弓附身在大提琴上,观众也几乎不敢呼吸,所有人在音乐中感受到了那场战争的可怕。一段很长的寂静之后,马友友慢慢地从椅子上站起来,望着观众,举起他的手,邀请韦德兰•斯梅洛维奇上台。两人拥抱在一起。此时,音乐厅里的每个观众都站起来,拍手欢呼。斯梅洛维奇穿着褴褛的摩托车皮衣,披着杂乱的长发,面容沧桑,是他用大提琴抵挡了炸弹、死亡和毁灭。音乐变成圣女贞德手中的剑带给人们最大的安慰与希望。

这是一个以战争为题材的故事,讲述了在残酷的战争环境里,大提琴家欧先生如何以无比勇敢的乐观精神,用充满诗意的音乐帮助人们减轻了对战争的恐惧。这是一本温暖人心的好书。

一直以来,涉及战争题材的图画书对于创作者来说难以表达。因为图画书的受众群体是孩子,虽然让孩子了解战争、了解历史、了解自己以外的现实世界,会对孩子健康的人格形成和心理发展有很重要的作用,但是怎样用孩子能够理解和接受的方式去表达,是很难做好的一件事。

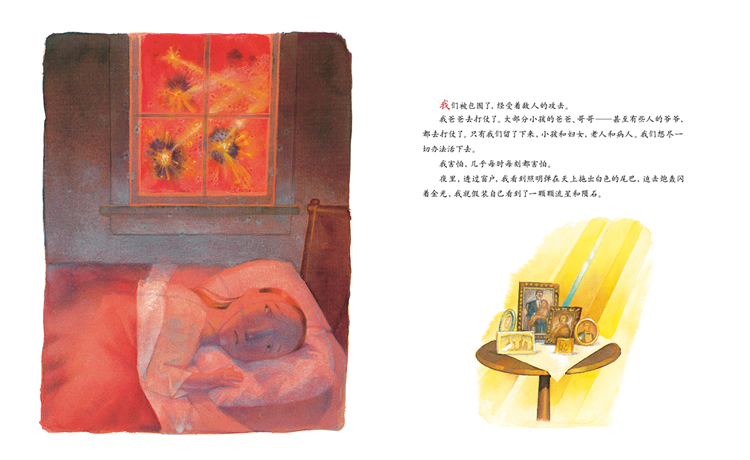

在本书中,画家格里•库奇用透明的水彩和彩铅相结合,出色地描绘出一幅幅富有旋律的图画,将抽象的乐声用视觉的图画成功地表现出来。同时,这也是画家试图了解孩子最柔软的部分,试着站在孩子能够接受的角度来完成的。通过画面我们不难感受到,虽然战争带给人们恐惧与黑暗,但是音乐却带给人们平静和光明!

——杨忠 中央美院教师

-

名家推荐 《金戈铁马琴人合一》作者:张子樟 台东大学儿童文学研究所所长

这是一个发生在战火中以音乐抚慰人心的故事。

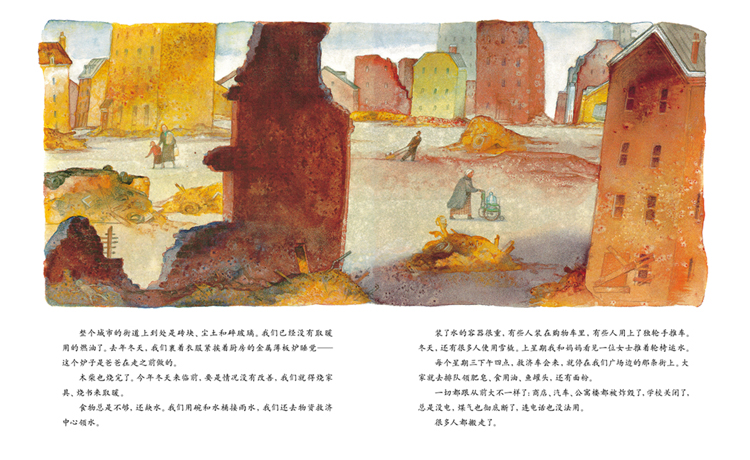

男人都去参战了,陷入围城困境的妇孺老少,食物不足,缺水缺电,度日如年。星期三救济车的出现,成为人们相聚交谈的唯一机会,点燃了他们心中微亮的希望。

述说这故事的小女孩不满大人之间的战争,她无时无刻不愤怒,但也只能苦中作乐,自我调节。她和其他孩子有时在走廊上奔跑、吵闹,捉弄不甚合群的邻居大提琴家欧先生。她从父亲口中得知,欧先生曾有过辉煌的往昔,身边拥有一把“最好的大提琴”。它的每一个部分都来自不同的国家,需要全世界共同合作才做得出来。

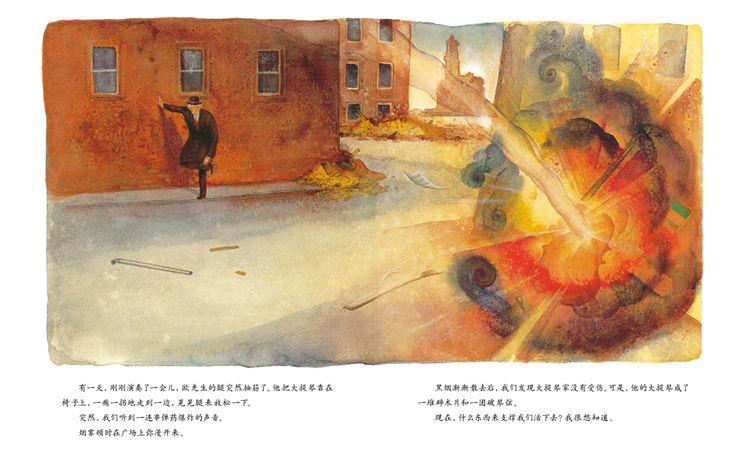

我们知道,有一类儿童文学作品一开始时会有一个误会,故事中的主角需要逐渐认识,现实中孩子也往往对成人有某种误会,随着了解的加深才逐渐化解。正如这篇故事里,最初小女孩认为欧先生孤傲、不合群,然而,当配给卡车惨遭炸毁,人们陷入集体性伤痛时,欧先生挺身而出,在星期三的下午出现在广场上,用大提琴演奏巴赫的音乐,给大家带来勇气和力量,小女孩渐渐对欧先生产生了深深的敬意。

欧先生以自己的平静和勇气安抚了战争中的人们。他演奏巴赫的音乐时,充满力量的琴声、沉稳有力的节拍,使得困顿的人们不再那么愤怒,不再那么害怕。他在炮弹的威胁中依然公开演奏,展现了勇气、才艺和骄傲,同时,也使自己的演奏生涯再创高峰。在大提琴毁于炮火后,他又取出口琴,继续演奏,显示出在战乱中为众人挺身而出的气度。欧先生专注陶醉的模样,举手投足挥洒自如的气质,优雅的艺术家外型,加上大提琴丰姿绰约的曲线,形成了人琴合一的感人画面。

作者借故事中小女孩的叙述,以诗意的文字刻画出遭受战火蹂躏的人们的内心世界。或许部分读者不太能理解这些,如“这琴声就像救济车带给我们的东西一样,能支撑我们活下去”,但想必在战火中成长的人会理解这些话语背后的深意。绘者也功不可没。他细心揣摩作者极欲传达的内涵,以柔和明亮色调的水彩插画,成功地捕捉了围城中人们的起伏情绪和生活的细节。尽管作者淡化了故事背景,但相信有的读者还是会把这部作品和1992年发生的一段往事联想在一起。当年在波斯尼亚,二十二位平民丧命于一场迫击炮攻击,而大提琴家斯梅洛维奇在萨拉热窝街头上,连续演奏了二十二天之久。由于作者取材于这位英勇的演奏家的故事,书中的时空和角色很明显地具有一种现代欧洲的风情,然而作品铺陈的又是全人类共同的感受。这正是本书最值得称赞的地方。

最后,至于这本书究竟适合哪个年龄层的读者阅读,就显得不是很重要了。如果坚持要我给出答案,那阅读对象不妨设定为四至九岁或年龄稍大一点的孩子。但这似乎又狭隘了些,因为就这个故事的主题内涵和深层意义来说,任何年龄的人都可以从中得到一些启示和鼓励。

-

图画赏析 《学着体会苦难背后的力量》作者:杨忠 中央美术学院讲师

第一次拿到这本图画书时,我很诧异。

因为它讲述了一个硝烟四起、战火弥漫的故事,让人意外的是书的封面竟然大胆地动用了很绚丽明亮的色彩。这样的色彩看上去似乎跟故事的内容并不和谐。我猜,画家反其道而行之,是希望读者能听到从图画书中传出的大提琴声浑厚有力,从而感受到希望和爱。

一直以来,涉及战争题材的图画书对于创作者来说难以表达。因为图画书的受众群体是孩子,虽然让孩子了解战争、了解历史、了解自己以外的现实世界,对孩子健康的人格形成和心理发展有很重要的作用,但是用孩子能够理解和接受的方式去表达,是很难做好的一件事。

在本书中,画家格里·库奇用透明的水彩和彩铅相结合,出色地描绘出一幅幅富有旋律的图画,将抽象的乐声用视觉的图画成功地表现出来。同时,这也是画家试着站在孩子能够接受的角度来完成的。通过画面我们不难感受到,虽然战争带给人们恐惧与黑暗,但是音乐却带给人们平静和光明!

整本书中只有一张图画的色调是灰暗的,读者一定要试着找一找,因为那是很关键的转折页,创作者就是从这张图开始,让人们了解了一个孤僻老人的内心世界。画家在刻画这个人物性格的时候,有很多生动的细节。比如故事一开始对欧先生表情的刻画,给人孤傲、倔强、冷漠的印象,但从欧先生演奏大提琴那一刻,他的表情变得慈祥、坚定、可亲,当然这也表现了小主人公对欧先生印象的转变,呈现了她对欧先生从不了解到了解的心理转化过程。

还有一个值得一提的地方,是画家对于欧先生手的刻画,我认为那是图画中最难刻画的一个细节,也是一个重要的细节。一位大提琴家的手,一双能演奏出动人旋律的手,一双给绝望的人们带来希望的手,这双手瘦长却有力,纤细却坚韧。

事实上,我一直认为这本书不是给小孩子一个人看的,一定要亲子阅读。我曾经尝试着给我家五岁的宝宝读这本书。当我把书放在床上时,首先,他被书中的画面吸引了。他问我:“妈妈,这是什么故事啊?”我说:“是讲一位老爷爷拉大提琴的故事。”他又说:“那你能给我讲一讲吗?”当我把这个故事讲完时,他沉默了一会儿,说:“妈妈,我不喜欢这个故事。”

作为家长,您的孩子如果对图画书有这样的反应时,您会怎样回答呢?是否就此将这本书尘封起来呢?我的经验告诉我,这个时候先不要断定这本书不适合您的孩子,我觉得这个时候恰恰是跟孩子交流的最好时机。我告诉他——此时,世界上仍有些地方在发生战争,那里的孩子在怎样生活——让孩子学会认识一个真实的世界。我也建议您跟孩子共读这本书,不要只教会孩子在幸福中感动,也要和孩子一起学着体会苦难背后的力量。

《大提琴背后的故事——马友友向战火中的大提琴家致敬》

华裔大提琴家马友友曾在他的演奏会上向战火中的大提琴家韦德兰·斯梅洛维奇致敬。在演出现场,马友友安静地坐着,身着白色领结的燕尾服,演奏巴赫的乐曲。音乐开始了……渐渐地,愤怒消退为寂静。演出结束后,马友友息弓俯身靠在大提琴上,观众也几乎不敢呼吸,所有人在音乐中感受到了那场战争的可怕。一段很长的寂静之后,马友友慢慢地从椅子上站起来,望着观众,举起他的手,邀请韦德兰·斯梅洛维奇上台。两人拥抱在一起。此时,音乐厅里的每个观众都站起来,拍手欢呼。斯梅洛维奇穿着褴褛的摩托车皮衣,披着杂乱的长发,面容沧桑,是他用大提琴抵挡了炸弹、死亡和毁灭。音乐变成圣女贞德手中的剑,带给人们最大的安慰与希望。